No.24 “生の日本語”を生かした日本語学と日本語教育

No.24 “生の日本語”を生かした日本語学と日本語教育

大学院社会文化科学研究科 堤 良一 准教授

言語は人間の本質と密接に結びついています。大学院社会文化科学研究科の堤良一准教授は、ほぼ全ての言語に存在する「指示詞」に着目し、その使われ方を分析することで言語が普遍的にもつ特質を探っています。その一方で、新聞や日常会話といった、ネイティブが実際に使っている日本語を直接教材とする新しい方式の日本語教育を実践。“生の日本語”から、言語学と教育の両面に対してアプローチします。

―堤先生の専門分野を教えてください。

日本語学と日本語教育学を専門としています。日本語学は大学院生のころから研究を続けており、特に日本語における指示詞のうち、「これ・それ・あれ」がどのように使われたり、歴史の中でどのように変化してきたかの研究をしています。

日本語教育学については、日本語ネイティブが実生活で話したり読んだりする“生の日本語”を主に使用する、新しい教育手法を研究しています。留学生向けに日本語を指導する講義も担当しているので、その中にも取り入れています。

―まず、日本語学の研究について、具体的にどのように研究されているか教えてください。

言語の仕組みはその言語ごとにさまざまで、時制(過去形、現在形、未来形など)や格助詞(「は」、「が」など)をもたない言語はたくさんありますが、指示詞がない言語は、6000~9000ほどもある言語のなかで一つとしてありません。そのため、指示詞を追究することで、言語の仕組みの根本に迫れるのではないかと考えています。

その中でも、特に「そ」(それ、その、そう・・・)について詳しく研究しています。通常、「それ」は「話し手の少し遠く」または「聞き手の近く」を指しますが、「この」や「あの」にはない面白い性質を持っています。

例えば、「どの国にも、その国の国旗がある」という文章を考えてみてください。この場合の「その」は、「どの」が指す国と同じ国を指しており、「その」を「この」や「あの」に置き換えると意味が変わってしまいますよね。英語の「it」や「that」はこの場合の「その」と同じ使い方はできませんが、「その」にあたる言葉で同じ使い方ができる言語もあります。

また、日本語のこなれた会話ですと、「この服の大きいサイズはありますか」に対して「・・・は、今ないですね」と返答したり、「それで?」と言いたいときに「で?」と言うといった形で、「それ」を省略することがあります。日本語とよく似た言語である韓国語では、このような場合でも決して「それ」が省略されません。このようなさまざまな共通点や相違点を比較することで、言語そのものの性質やその変化を明らかにしていきます。

―現在はどのような研究に取り組んでいますか。

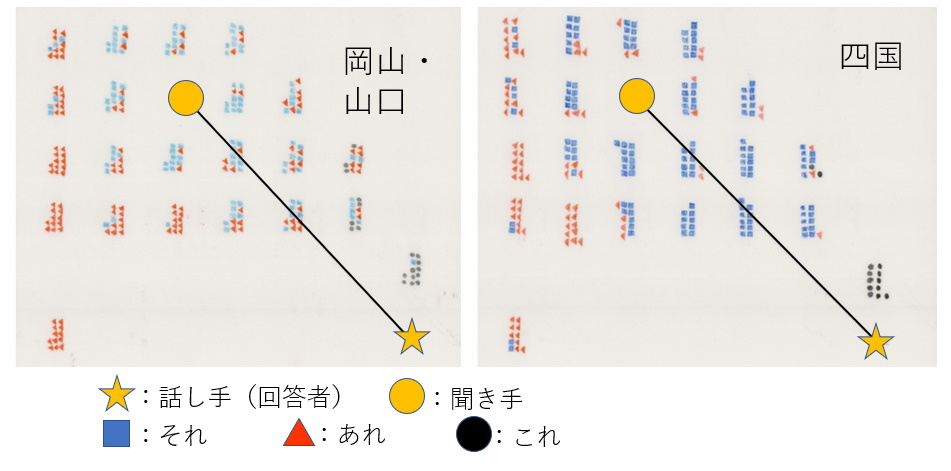

指示詞の使い分けが、他の言語現象と関連するかどうかに着目しています。具体的な研究例をひとつ挙げると、さまざまな出身地域の人に対して、その人の周辺のいろいろな位置に物を置き、聞き手が「その物を指すときに『それ』を使うか『あれ』を使うか」と尋ね、回答を記録していきます(図)。まだデータは少ないですが、地域ごとにどこまでの距離で「それ」を使うかに、若干の傾向があるのが見て取れます。その原因はまだまだ不明ですが、例えば聞き手のすぐ近くであっても「あれ」を使う傾向の強い人は、「自分は自分、他人は他人」とはっきり切り分けるといった傾向が見えてくるかもしれません。文化と言語の関係性を、語彙だけでなく文法の面からも見ていくことで、言語の全体象を少しずつつかんでいけたらと思っています。

―日本語教育についてお伺いします。生の日本語を活用した日本語教育とは、具体的にはどのようなものでしょうか。

従来の日本語教育は、簡単な内容からスタートして、その単元の内容を学習し、内容をマスターしてから、次の単元の内容を付け加えて学習する・・・という「積み上げ方式」の勉強が主です。これは教師側には、単元の進行度合いに合わせて使う語彙や文法を変えていかなければならないという大きな負担があるうえ、学生にも、一度授業を休んだりつまずいたりしてしまうとその後の授業についていくのが困難になるというデメリットがあります。

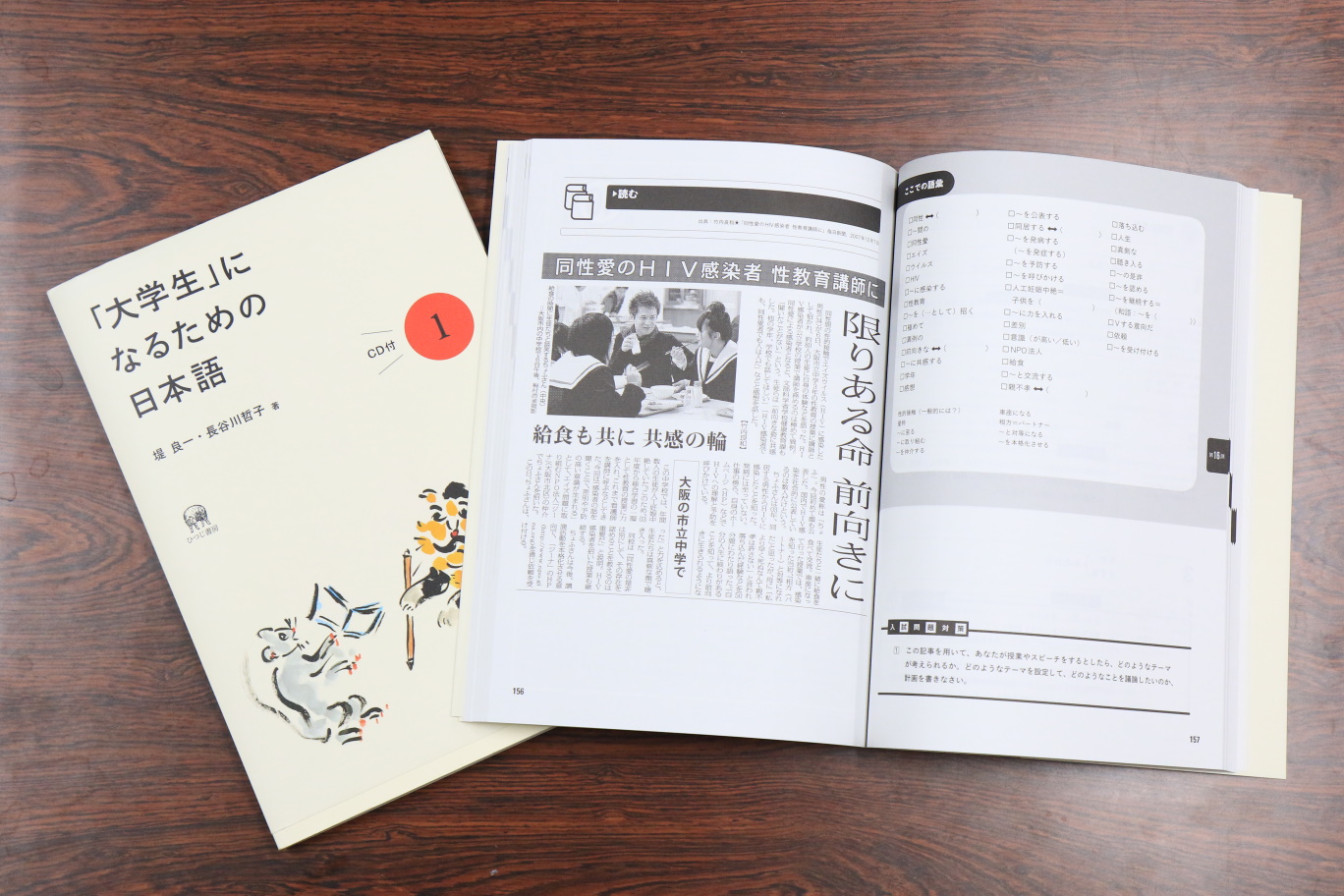

私は、はじめからゴールとなる全ての語彙・文法を使用して授業を行い、毎回その中から少しずつ特定の文法や表現にフォーカスを当てて学習していく・・・という、いわば「引き上げ方式」と呼べるような学習法を考案し、テキストを作ったり、自身の授業に取り入れたりしています。

実際の授業では、その日の新聞やニュース記事の文章をそのままコピーして配付し、その中からその日身につけたい表現や文法を ピックアップして教えていく、というような流れが多いです。

―「引き上げ方式」の発想はどのようにできたのでしょうか。

元々は、日本語ネイティブが実際に読む新聞や新書といった、生の日本語を使った日本語教育テキストを作りたいと考えたのがきっかけでした。ネイティブが使う日本語表現は、教科書に出てくるものとは大きく異なります。実際の会話では、話を途中でさえぎったり、主語や述語が省略されたり、方言や「えーっと」や「あのー」といった「フィラー」と呼ばれる表現が挟まったりすることが、むしろ普通です。

留学生向けの日本語の授業を担当する中で、母国の日本語の授業で優秀な成績を修めている留学生たちがネイティブの日本語に苦慮し、結局再度勉強し直している様子を見て、「はじめからネイティブの日本語をそのまま使った教材や授業を作れないか」と考えるようになりました。2006年ごろ、出版社の方から日本語中級者向けの日本語教育テキストを執筆しないかという提案があり、その考えを盛り込んだテキストを作っていくうちに、自然と生まれていったのが引き上げ方式です。

これまでも、特にテーマを定めない「雑談」を活用するなど、生のコミュニケーションを重視した、アクティブラーニング的な言語教育の流れは世界的にありました。ただ、どうしてもこれまで行われてきたアプローチでは、口語的な定型表現を繰り返し練習するだけの学習になりがちであり、抜本的に問題点を解消するには積み上げ方式からの脱却が必要ではないかと思っています。

―日本語初級者には難しいのではないかという印象を受けますが、学生の反応はいかがでしょうか。

そもそも、「全てを理解できなくてよい、理解できなくて当たり前」という考えを持ってもらうことが大事だと思っています。今行っている授業では、留学生に藤沢周平の時代小説 『蝉しぐれ』をそのまま読んでもらっていますが、ほとんどの学生は理解度の差はあっても普通についてきます。もちろん細かい言い回しなどは理解できない部分もあるでしょうが、大事なのはそこではなく、小説全体の「味」を理解することです。教科書で指定された、自分が理解できる範囲の表現を学ぶだけでは、このように日本語で表現されたものを楽しむ機会には出会えませんよね。

最初は戸惑う学生も多いですし、初回の授業で「全然分からない」と泣き出す学生もいますが、それでもほとんどの学生は、積み上げ方式で教えるよりも日本語が上達したという印象を私は持っています。

もちろん、日本語を一から勉強する人にとっては、引き上げ方式は厳しいかもしれません。中級のテキストは2009年ごろ出版されましたが、現在、日本語初級者向けの学習テキストを執筆中です。引き上げ方式を生かしつつどのようなアプローチをとればよいか、懸命に考えているところです。

―言語学と言語教育は一見別のもののようにも思えますが、どのように関連しているとお考えですか。

ひとが話す言葉は、自らをどう見せたいかと常に結びついています。これらがどう結びついているかを言語学からアプローチし、教育によって実際に活用する方法を伝えていくという関係であり、言語学と言語教育は密接につながっていると思っています。

私は関西圏の出身ですが、留学生の授業を受け持ち始めた頃は、いわゆる教科書的な標準語で授業をするようにしていました。しかし、そのままだとどうにもうわべだけのコミュニケーションしかできないように感じ、あるときから関西弁で授業をするようにしました。引き上げ方式の授業の発想も、根元はその辺りにあったのかもしれませんね。

略歴

堤 良一(つつみ・りょういち)

1972 年生まれ。大阪外国語大学大学院言語社会研究科修了。博士(言語文化学)。言語学、日本語学、日本語教育学を専門とする。岡山大学大学院社会文化科学研究科講師を経て2004年4月より現職。

(20.03.16)